既存顧客の声で新規顧客を呼び込むレビューマーケティング

サービス掲載(無料)全掲載プランのご紹介はこちら

2025年11月13日

『おりこうブログ』は企業の効果的な情報発信を支援する、万全サポート付きのホームページ作成ソフト(CMS)です。ホームページ作成機能を中心に、アクセス解析やメッセージ配信、カタログ作成など多彩な機能を持っています。

企業にとっての課題である「売り上げの拡大」「人材不足の解消」「働き方改革の改善」について、少しでも解決のお手伝いがしたい。そんな想いで開発された、企業を応援するためのホームページソリューションです。

今回は、ITreviewのCustomer Voice Leaders2025「コンテンツ活用部門」分野での受賞を背景に、『おりこうブログ』がレビューをどうコンテンツに生かし、新規顧客との信頼関係の構築に成功したのか、その事例を深堀りしました。

▶ ITreview『おりこうブログ』の製品ページを見る

門脇 菜々絵様 CS本部 本部長(中央)

長岡 武信様 CX本部 カスタマーサクセスセンター センター長(右)

脇浜 新生様 CS本部 DSアライアンスセンター 商品戦略グループ リーダー(左)

・2019年からITreviewを活用。累計レビュー651件、全件に即日返信を徹底

・離脱率わずか4%(平均)という高いエンゲージメント率のウェビナーを実現

→「冒頭でレビュー・バッジ提示」「終盤でサポート品質再訴求」という二段構え

・カスタマーサポート主導のレビュー収集×全社称賛文化で、声が自走する仕組みを確立

・チラシ・セミナー・ウェブ・営業資料すべてでレビューを活用

・生成AI時代の外部評価×構造化コンテンツを見据え、レビューを「信頼資産」として再利用

「口では何とでも言える。だからこそ“第三者評価”で可視化する必要がありました」

2019年、レビューによる第三者評価が国内でまだ一般的でない時期からITreviewを導入。

ディーエスブランド社は“国産×手厚いサポート”という無形価値の訴求に課題を抱えており、レビュー構造をもつITreviewで良い点・改善点・おすすめポイントが分けて並ぶことを評価。SEO・LLMO(AIサイテーション)でも効果が見込めると判断しました。

問い合わせ対応後のタイミングは、顧客が最も前向きになっている瞬間のため、そのタイミングでサポート担当者が自然にレビュー投稿を依頼しています。

「数集めの営業」ではなく、「体感の声をお願いする」という自然な文脈で協力を得ています。

個人単位でのKPI管理ではムラが出やすいと判断し、グループ単位でのKPIに変更しました。

Teamsで「レビュー入りました!」と通知が飛び、本部全体でリアクションを送る文化を醸成しようとしています。その結果、今ではレビュー獲得が“成果”ではなく“称賛の対象”になっています。

レビュー投稿キャンペーンを“顧客への後押し”として活用しています。そうすることで「期間中にぜひ投稿を」と案内しやすく、社員のモチベーション維持にもつながっています。

「すべてのレビューに対して基本的に即日返信をしています。」と門脇氏は語ります。

ポジティブな声には感謝を、厳しい意見には真摯な改善姿勢を返信することで”誠実さの積み重ね”が、次のレビュー投稿へとつながっています。

ディーエスブランドが主催する「明日からできる!Webサイトの反応率アップセミナー」では、平均離脱率4%(一般的なWebセミナー平均は約30%)という驚異的な数値を記録。

その秘密は、レビューを軸としたセミナー設計にありました。

セミナーは、内容と同じくらい「どういった会社が話しているのか」といった発信者の信頼感を重視しています。冒頭で「第三者評価」を具体的に提示し信頼を確立することが重要だと考えています。

そのため、セミナーの最初にITreviewのバッジやレビュー評価など受賞実績を会社紹介とともに見せるようにしています。

冒頭で“レビューが語る信頼”を示すことで、初見の参加者でも安心感を持って聞いてもらえるんです。この導線により、セミナー開始直後の離脱をほぼゼロに抑えることができました。そして「信頼」が確立された状態で本編の改善ノウハウに移行できるよう設計をしています。

セミナー本編では、フォーム改善やCTA設計などWebサイトの反応率向上施策を解説。

「入力項目を1つ減らすと通過率が2%向上する」といった具体的な統計を提示することで、“数字×再現性”を重視する内容になり、受講者が自社課題と照らして即行動できる構成になっています。

さらに、自社製品「おりこうブログ」を登場させる際も、機能の説明ではなく“改善を支援するツール”として自然に織り込むのが特徴。ノーコード編集、SSL・WAF、生成AI「おりこうAIコンシェルジュ」など、改善文脈の延長線上で価値を訴求しています。

講義の最後にはもう一度、ITreviewのレビューとサポート評価を紹介。

ここで「導入後も安心できる理由」を視覚的に補強します。

セミナー資料のラストでは、再度、

といったデータを掲載。

つまり冒頭の信頼訴求が“入口”であり、終盤の再訴求が“出口”となる。

この二段構えが離脱率4%という数字の最大要因です。

「レビューはただの装飾ではなく、“安心の証拠”として出し、最後にもう一度“安心して任せられる”と感じていただく設計にしています。」と長岡氏は語ります。

EntrepreneursHQの「WebinarStatistics」によると、

そんな統計データがある中、従来の1/10の離脱率のウェビナーを設計できている理由は「視聴者の信頼を設計できているウェビナー」だからだと感じます。

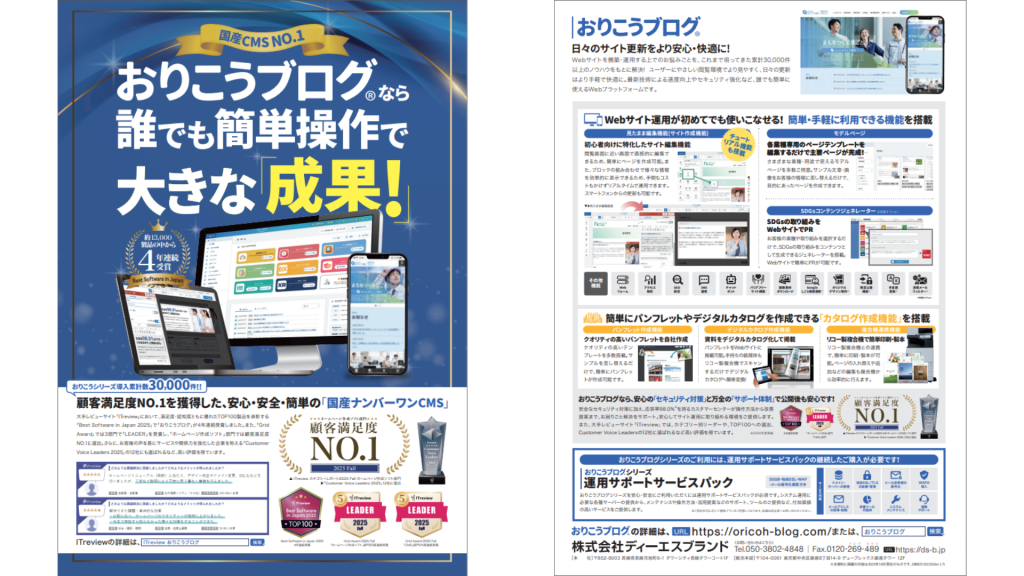

配布チラシやPR資料「おりこうブログ_ITreviewPRチラシ」では、レビューコメント、バッジ、受賞実績を一体化したデザインを採用。特に目を引くのは、「顧客満足度No.1」バッジとレビュー抜粋の併記。

「セミナーで見たレビューが紙面でも再登場する」ことで、一貫したブランド信頼の物語を形成しています。

「おりこうブログ」は、誰でも簡単に運用できる国産CMSNo.1。

30,000社を超える導入実績を持ち、以下の点が高評価を得ています。

製品そのものが“信頼”を設計する構造を体現しています。

「今後は、生成AI時代において“外部評価×構造化コンテンツ”がより重要になると考えています。PRTIMESなどの一次情報とレビュー資産を掛け合わせ、“引用されやすい構造”を意識しています」(長岡氏)

レビューを単なる口コミではなく、構造化された外部評価データとして再利用する構想。生成AIによる検索や要約にも拾われやすくなることで、信頼が再流通する仕組みをつくり出そうとしています。

ディーエスブランドが示したのは、レビューを“集める施策”から“信頼をデザインする仕組み”へと昇華させる実践です。

CS主導の収集オペレーションと、即レス文化、活用導線までを一気通貫で整えた結果、651件という量が信頼の持続可能な循環を生み、商談の初速と説得力につながっています。

この三層構造が、離脱率4%・651件のレビュー・顧客満足度No.1という成果を生み出しました。「レビューは顧客との共創資産。信頼を設計できれば、セミナーも商談も離脱しない。」と長岡氏は語ります。

▶ 製品を詳しく見る

おりこうブログ製品サイトを見る

ITreviewでの「おりこうブログ」評価・レビューを読む

【取材協力】

株式会社ディーエスブランド

CS本部 本部長 門脇氏

CX本部 カスタマーサクセスセンター センター長 長岡氏

CS本部 DSアライアンスセンター 商品戦略グループ リーダー 脇浜氏

(構成・執筆:ITreview編集部)

2026年2月5日

2026年2月5日

2026年1月30日

2026年1月30日

2025年11月6日

2025年11月6日

2025年9月24日

2025年9月24日

2025年8月28日

2025年8月28日

2025年11月13日

2025年11月13日

2021年1月29日